МАТЕМАТИКА

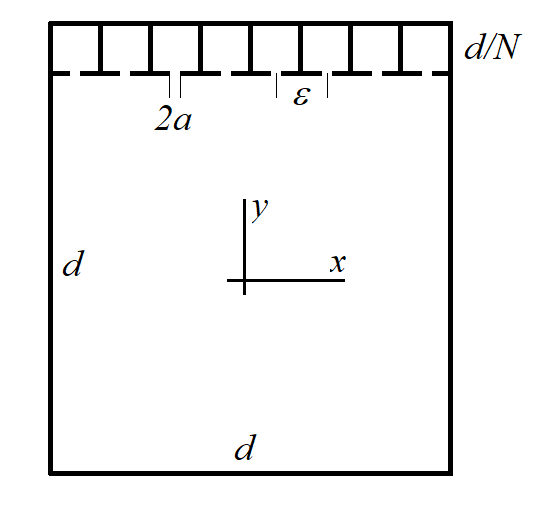

Мы рассматриваем решение двумерной задачи Неймана для уравнения Гельмгольца в сложной области, состоящей из квадратного резонатора с большим количеством меньших квадратных резонаторов, присоединенных к нему через малые отверстия вдоль одной стороны. Размеры отверстий и расстояния между соседними отверстиями стремятся к нулю. Мы используем метод согласования асимптотических разложений решений. Устремляя число присоединенных малых резонаторов к бесконечности, мы получаем задачу для оператораЛапласа в главном квадрате с граничным условием, зависящим от энергии.

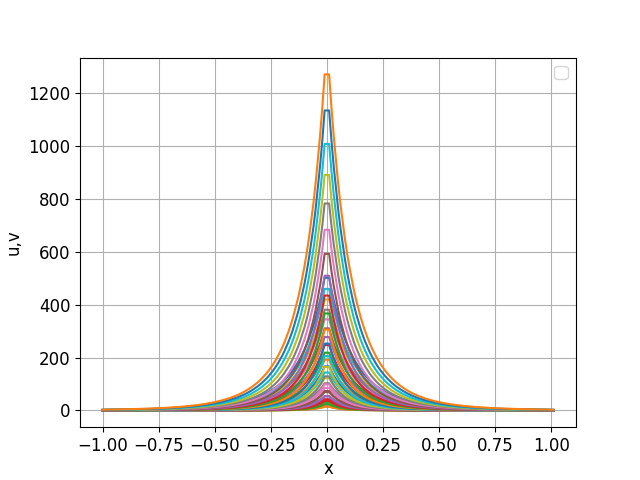

Работа посвящена разработке самоподобного решения для системы нелинейных дифференциальных уравнений, описывающих процессы диффузии. Различные методы используются для изучения возможности генерации самоподобных решений, которые могут оценивать и предсказывать поведение системы в условиях диффузии. Основное внимание уделяется разработке и применению численных алгоритмов, а также использованию теоретических инструментов, таких как асимптотический анализ, для получения более точных и надежных результатов. Результаты исследования могут быть применены в различных научных и технических областях, таких как физика, химия, биология и инженерия, где процессы диффузии играют существенную роль. Разработка самоподобных решений для систем нелинейных дифференциальных уравнений, связанных с диффузией, открывает новые возможности для моделирования и анализа сложных систем и улучшения процессов диффузии в различных областях.

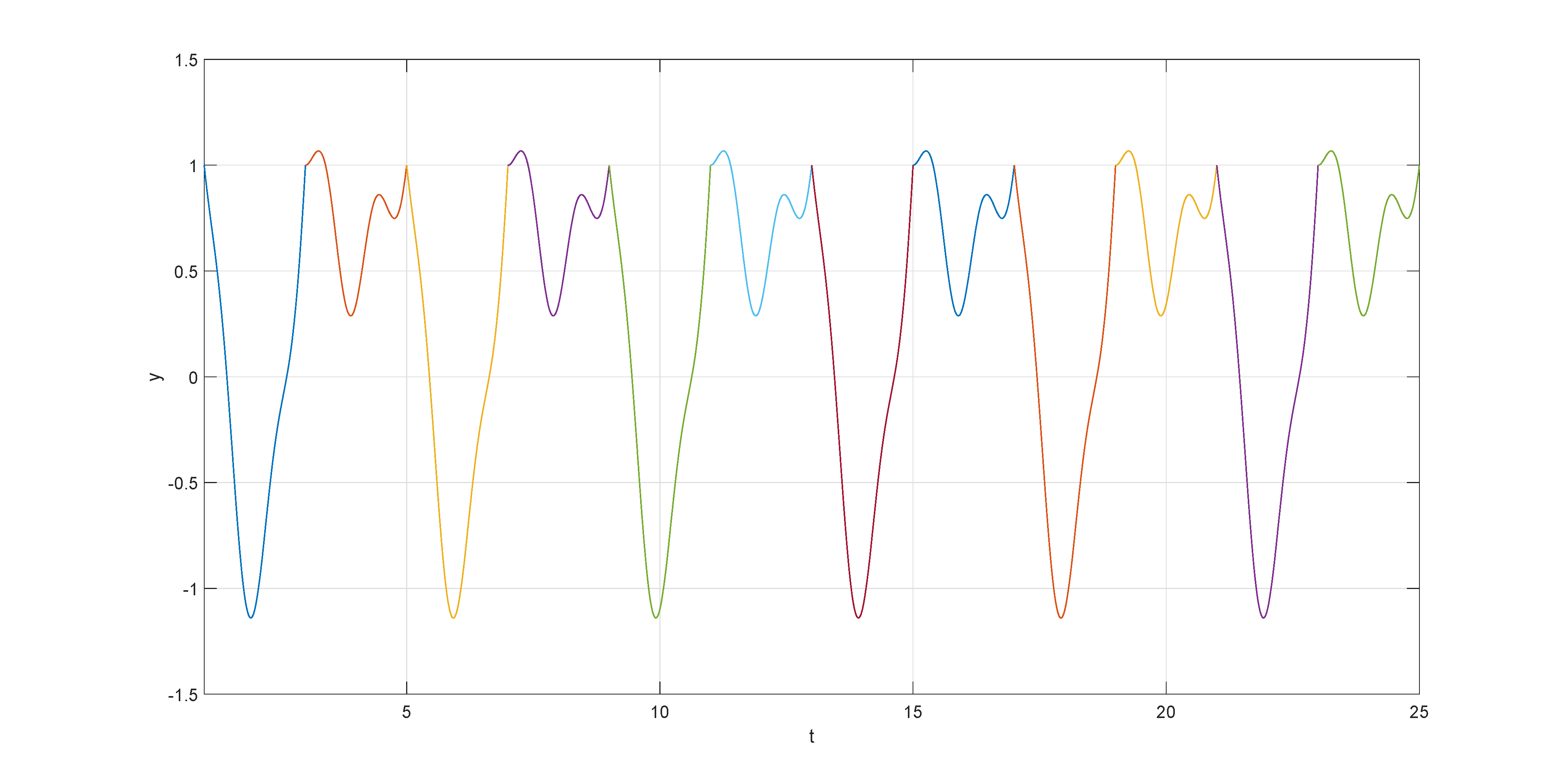

В рукописи представлен метод характеризации 4-периодических решений в неоднородных дифференциальных уравнениях первого порядка, включающих кусочно-попеременно опережающий и запаздывающий аргумент. Он систематически описывает предпосылки для существования этих решений и предоставляет точные методологии для их определения. Кроме того, в статью включен иллюстративный пример, включая сценарии с бесконечным количеством решений, для демонстрации эффективности предлагаемого подхода.

ХИМИЯ И НАУКА О МАТЕРИАЛАХ

Показано, что характер процессов в оксидных твёрдофазных системах, прежде всего в наноразмерных, определяется поведением вещества в неавтономном состоянии. В качестве основных параметров неавтономных фаз, рассмотрены состав неавтономных фаз, температура перехода неавтономных фаз в жидко-подобное состояние, равновесная (локально-равновесная) и метастабильная толщина неавтономных фаз, вязкость жидко-подобной неавтономной фазы.

Полная или частичная утилизация или переработка отходов глиноземного производства (красного шлама) имеет потенциал для снижения вредного воздействия на окружающую среду при одновременном извлечении наиболее ценного ингредиента — скандия, который в настоящее время недоиспользуется из-за его высокой стоимости. Новая эффективная технология карбонизации обещает гарантированную поставку скандия и циркония по значительно сниженной стоимости. Здесь скандий-циркониевый концентрат, извлеченный гидролизом из фильтрата после карбонатной обработки красного шлама, подвергался спеканию по керамической технологии при 1100 °C для получения циркония, стабилизированного скандией (ScSZ). Рентгеновские дифракционные картины демонстрируют успешное легирование скандием решетки циркония методом гидролитического осаждения. Соотношение между основными компонентами функциональной керамики Zr и Sc составляет приблизительно 4, что коррелирует с уровнем легирования ScSZ до Zr0.8Sc0.2O1.9.

Определены условия синтеза однофазных кристаллических и нанокристаллических многокомпонентных оксидов на основе титаната гадолиния структурного типа пирохлора. Определены параметры кубических решеток и выполнены исследования морфологии поверхностнй титанатов.

Исследованы структурные трансформации нанокристаллов в оксидной системе LaPO4-GdPO4-(H2O) в гидротермальных условиях при 230°C в зависимости от продолжительности изотермической выдержки (2 часа, 3 суток и 5 суток). Показано, что в системе до гидротермальной обработки кристаллизуется фаза со структурой рабдофана

La1-xGdxPO4·nH2O (0.00≤x≤1.00) со средневзвешенным значением размеров кристаллитов

4-7 нм. В результате гидротермальной обработки образцы в системе LaPO4-GdPO4-(H2O) полностью трансформируются в фазу со структурой монацита за пять суток, медленнее всего процесс трансформации наблюдается для ортофосфата гадолиния. Определено, что наночастицы со структурой рабдофана GdPO4·nH2O имею монокристаллическое строение. Методом синхронного термического анализа показано, что образцы, полученные методом осаждения, содержат рентгеноаморфную фазу и примесные соединения, температура структурного превращения рабдофан→монацит и количество молекул воды в структуре рабдофана зависит от химического состава соединения при изоморфном замещении катиона лантана на катион гадолиния.

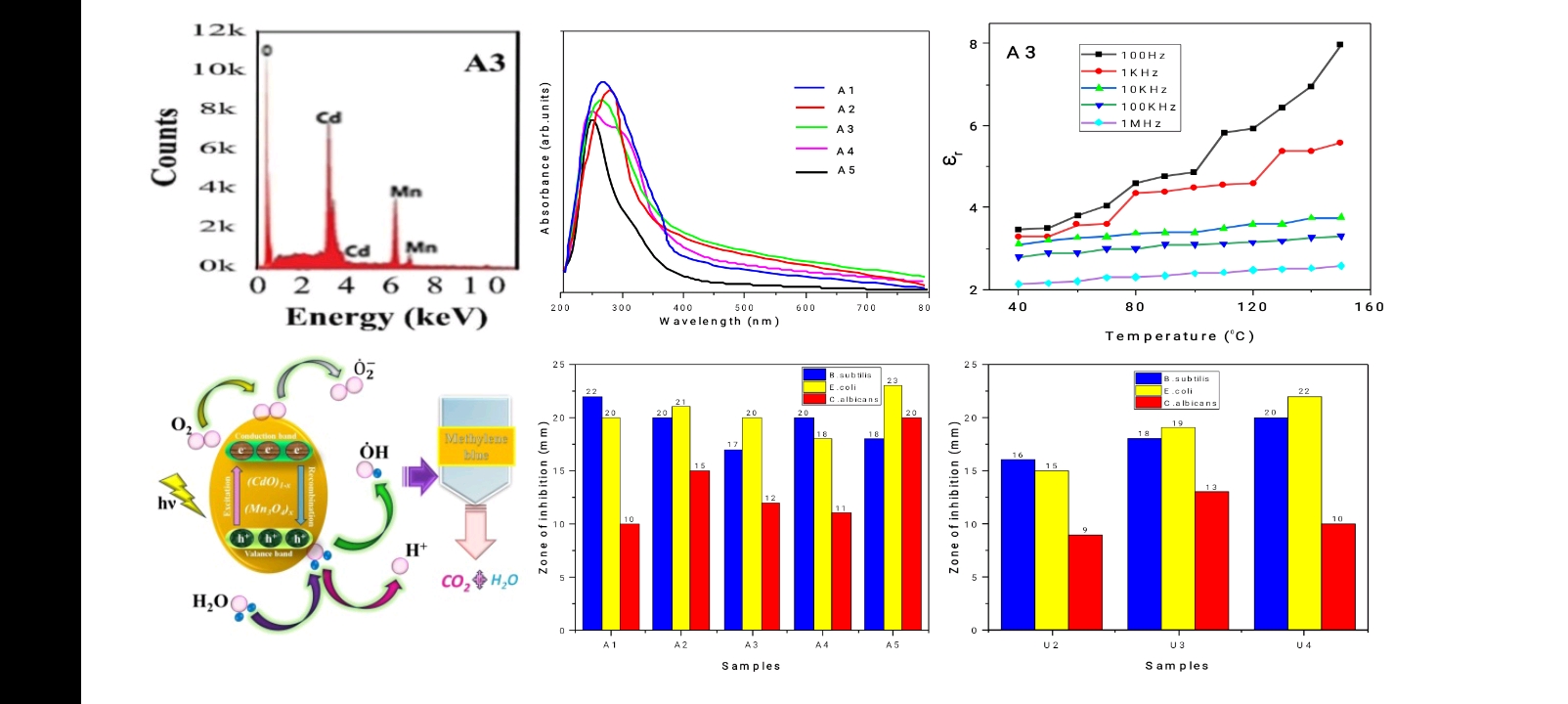

Высокой фазовой чистоты (CdO)1-x(Mn3O4)x (x = 0.0/0.25/0.50/0.75/1.0) нанокристаллы (включая многофазные нанокомпозиты) были получены с использованием простого микроволнового сольвотермального метода и охарактеризованы структурно, химически, оптически и электрически путем проведения рентгеновской дифракции, электронной микроскопии (СЭМ/ТЭМ), энергодисперсионного рентгеновского спектрального поглощения, оптического (УФ-видимого) спектрального поглощения и переменного электрического (при различных температурах и частотах) измерений. Полученные образцы демонстрируют кристаллическую природу, высокую химическую чистоту, почти однородную сферическую морфологию, значительные размеры частиц (в пределах 47 нм), более высокие оптические энергии запрещенной зоны (4,0–5,3 эВ) и нормальное диэлектрическое поведение. Были проведены исследования для понимания их способности к фотокаталитической деградации (оцененной с использованием красителя метиленового синего (МБ) при УФ-видимом облучении) и антимикробной активности против грамположительных Bacillus Subtilis (BS), грамотрицательных Escherichia Coli (EC) и грибков Candida Albicans (CA). Результаты указывают на более высокую фотокаталитическую деградацию с красителем MB для трех многофазных (CdO)1-x(Mn3O4)x нанокомпозитов (с x = 0.25/0.50/0.75) приготовленных (с помощью света с длиной волны около 665 нм), и более высокая антимикробная активность с бактериями (БС и ЕС), чем с грибком (КА); однако было найдено, что чистая фаза Mn3O4 (с x = 1.0) нанокристаллом более активна по отношению ко всем трем рассматриваемым микробам.

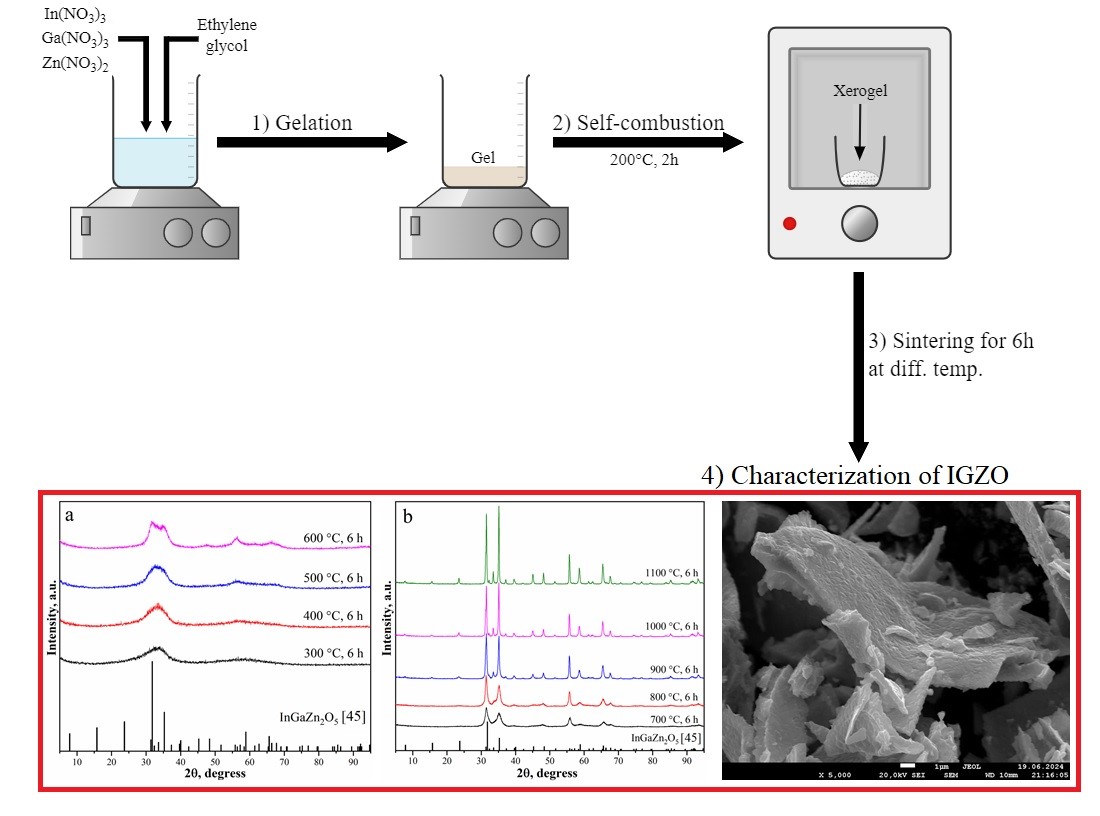

Оксид индия-галлия-цинка InGaZn2O5 был синтезирован методом разложения нитратно-гликолевого геля с использованием этиленгликоля в качестве комплексообразующего и хелатирующего агента. В данной работе были получены данные с СЭМ, ЭДС и УФ-вид-диффузионные спектры IGZO. Ширина запрещённой зоны InGaZn2O5 была найдена на основе преобразования Кубелки-Мунка. Исследована морфология частиц: при низких температурах спекания наблюдается множество микрочастиц, образец неоднороден по кристаллическому состоянию. При температурах отжига выше 800 °C наблюдается однофазная кристаллическая структура

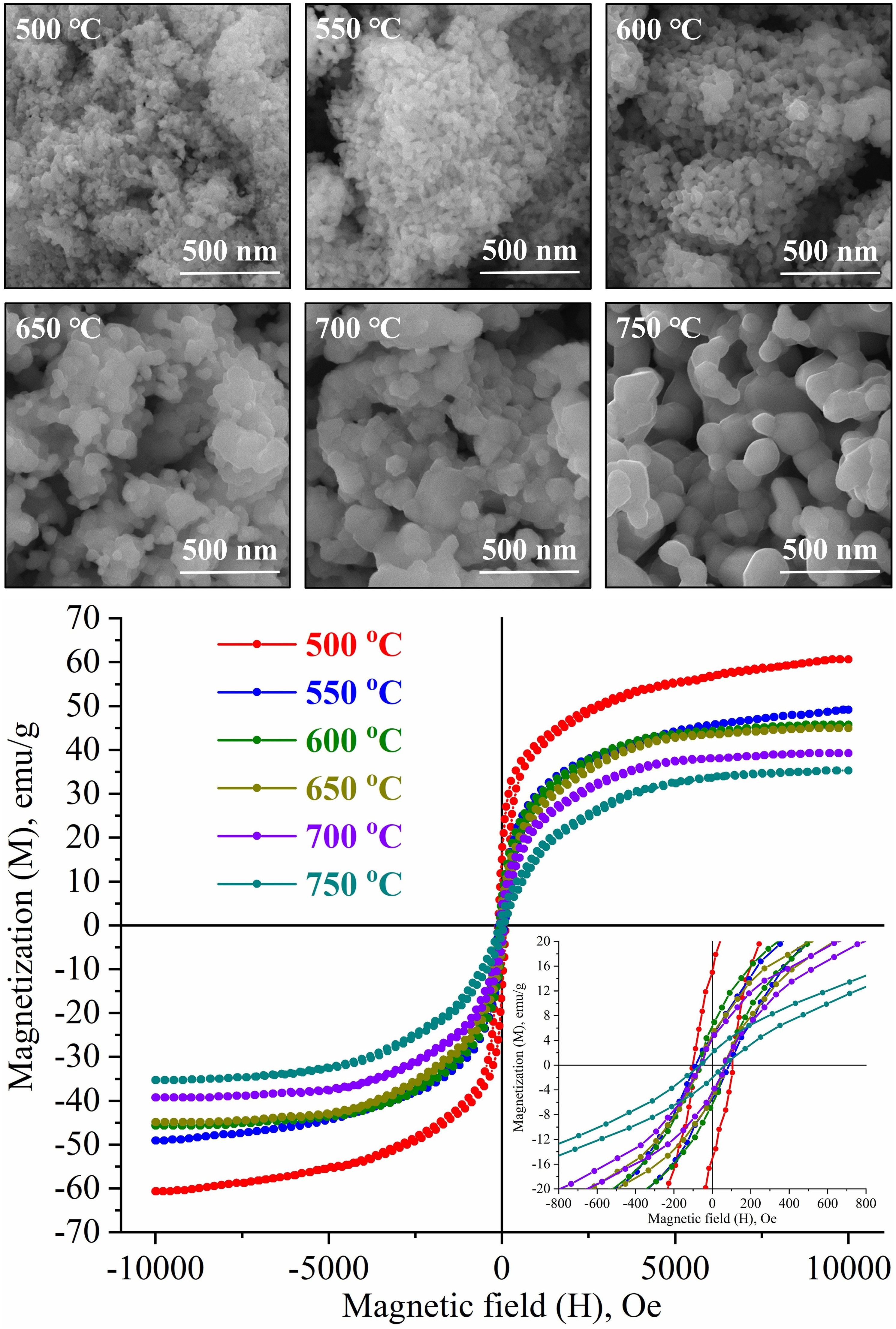

Наночастицы феррита лития (Li0.5Fe2.5O4) синтезированы методом сжигания раствора при существенном дефиците органического топлива (глицина, f = 0.05) с последующей термической обработкой рентгеноаморфных продуктов сгорания при температурах от 500 до 750 °C. Комплексная характеристика проводилась с использованием сканирующей электронной микроскопии (СЭМ), энергодисперсионной спектроскопии (ЭДС), атомно-абсорбционной спектрометрии (ААС), порошковой рентгеновской дифракции (РФА) и вибрационной магнитометрии (ВМ). Результаты свидетельствуют о значительных морфологических и структурных изменениях в нанопорошках в зависимости от температуры термической обработки. Средние размеры частиц составили от 14,2 до 59,5 нм, а кристалличность — от 89.4% до 62.8%. Магнитные свойства также варьировались: коэрцитивная сила (Hc) составляла от 58.4 до 102.4 Э, остаточная намагниченность (Mr) — от 5.2 до 15.4 эме/г, а намагниченность насыщения (Ms) — от 35.1 до 60.7 эме/г. Эти результаты показывают, что чистые наночастицы феррита лития, свободные от примесных оксидных фаз, могут быть получены путем контролируемой термической обработки рентгеноаморфных продуктов сгорания. Кроме того, магнитные свойства наночастиц очень чувствительны к конкретной температуре термической обработки, что указывает на то, что условия термической обработки играют решающую роль в определении их магнитного поведения.

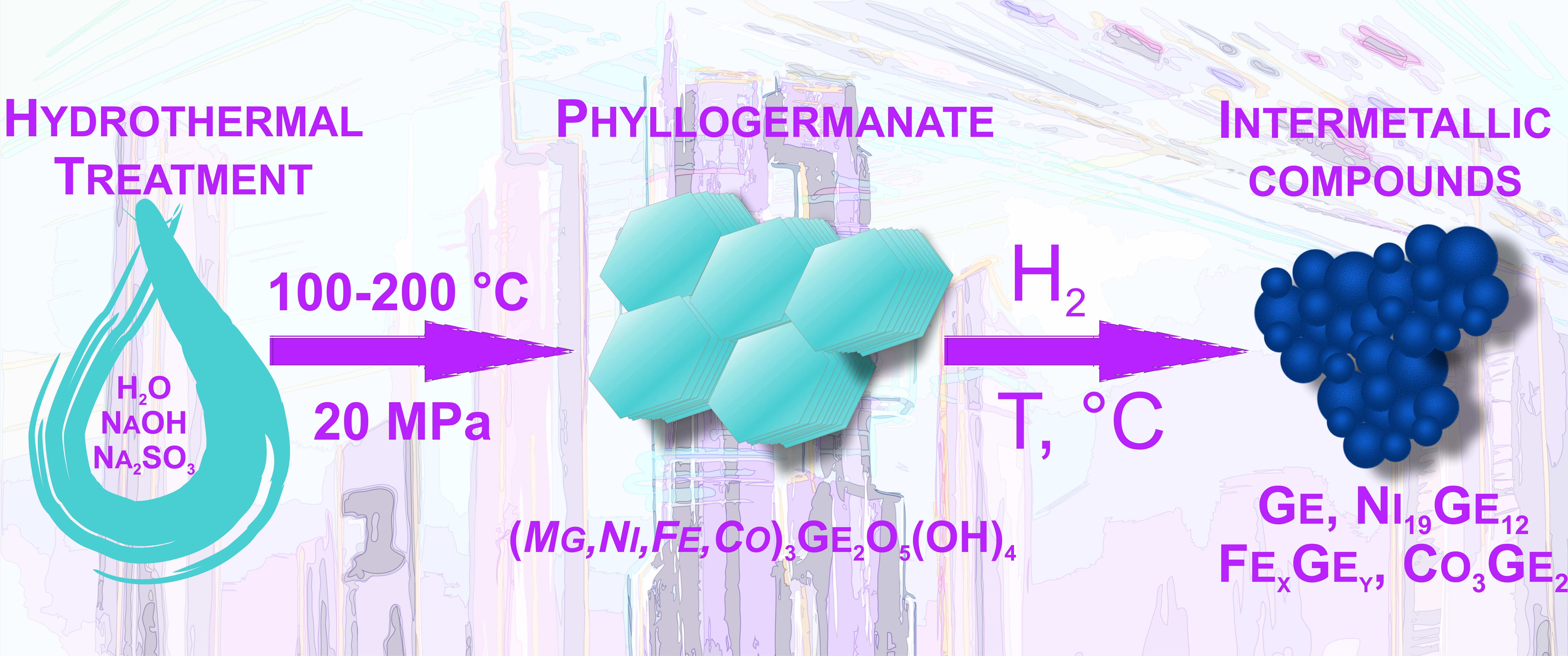

Обычно интерметаллиды получают твердофазным методом при высоких температурах. В данной работе предложен простой метод получения интерметаллидов путем восстановления из прекурсоров в атмосфере Ar-H2. Окисление Co2+ и Fe2+ в гидротермальных условиях представляет собой дополнительную экспериментальную задачу. В данной работе мы впервые сообщаем об успешном синтезе Fe-гидрогерманата. Выявлены общие закономерности образования гидрогерманатов и определено влияние гидротермальной обработки на фазовый состав и морфологию для всего ряда гидрогерманатов. Образование гидрогерманатов в гидротермальных условиях изучалось в диапазоне температур 100-200 ℃ в трех гидротермальных средах: H2O, NaOH, Na2SO3. Последняя ингибировала окисление Co2+ и Fe2+ во время синтеза. Повышение температуры способствовало образованию фазы, описываемой трехслойной элементарной ячейкой. Термическая обработка в атмосфере Ar-H2 позволила получить интерметаллиды и сплавы MexGey, а также установить температурные режимы восстановительных процессов.

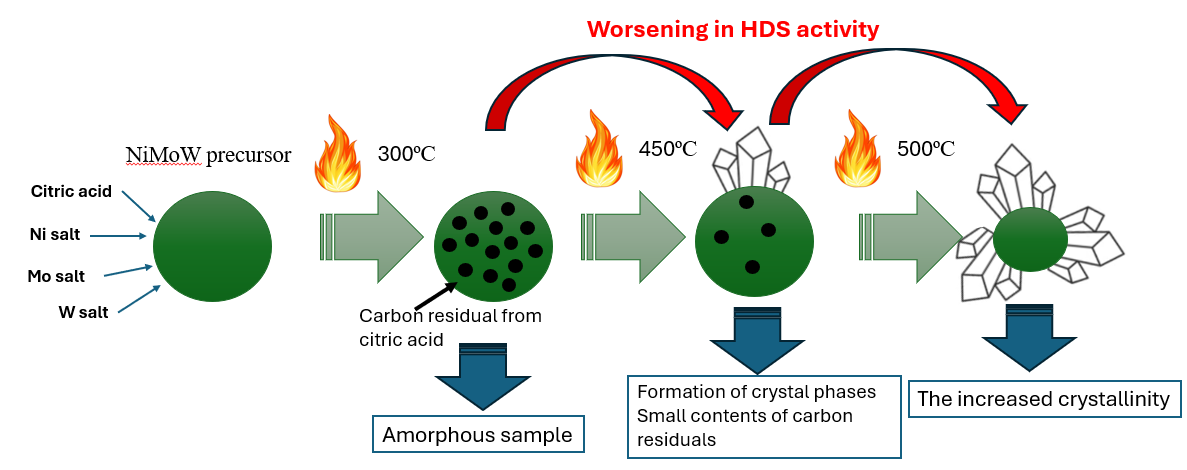

В данной статье представлено исследование влияния прокаливания Ni-Mo-W предшественника (300, 450 и 500ºC) на свойства гранулированных массивных Ni-Mo-W катализаторов. Ni-Mo-W предшественник и массивные катализаторы были изучены методами РФА, адсорбции-десорбции азота, CHNS анализа, термического анализа, Рамановской спектроскопии, УФ-Вид ДО спектроскопии, ПЭМВР и РФЭС. Показано, что повышение температуры прокаливания предшественника до 500ºC приводит к ступенчатому разложению лимонной кислоты, трансформации активных металлов и реструктуризации образцов. Активные металлы в сульфидных катализаторах присутствуют в виде массивных смешанных или индивидуальных сульфидов и взаимодействуют со связующим оксидом алюминия с образованием «NiMoS-подобной» сульфидной фазы. Повышение кристалличности предшественника приводит к укрупнению массивных частиц никеля, капсулированию Mo и W и их окружению атомами Ni. Испытания катализаторов в гидроочистке прямогонного ВГО показывают, что оптимальным выбором температурных режимов для предшественника является 300ºC.

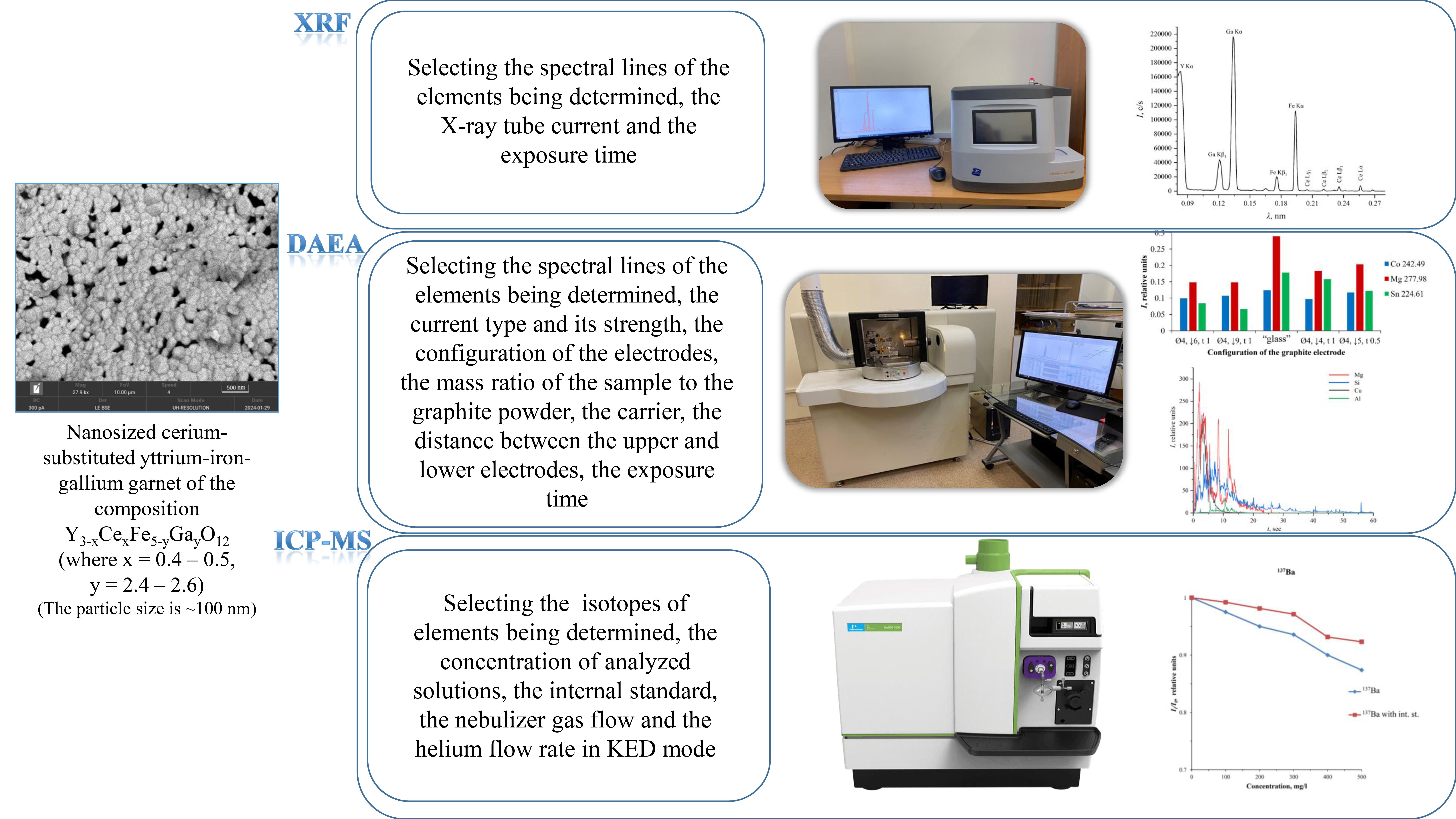

Исследование и разработка феррогранатов иттрия востребованы и перспективны при создании материалов для интегральной оптики и магнитной микроэлектроники. Авторами работы синтезирован нанокристаллический церий-замещенный иттрий-железо-галлиевый гранат состава Y3-хCeхFe5-yGayO12 (где х = 0.4 – 0.5, а у = 2.4 – 2.6), который отличается улучшенными магнитными и оптическими свойствами. Однако эффективность применения данного материала напрямую зависит от химической чистоты исходных веществ, а также элементного состава промежуточных и конечных продуктов. В связи с этим разработка многоэлементных, селективных и точных методов анализа является актуальной задачей. В результате проведенных исследований разработаны методики спектрального анализа церий-замещенного иттрий-железо-галлиевого граната. Изучены и установлены условия определения целевых аналитов (Mg, Al, Si, Ca, Sc, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, Se, Y, Cd, Sn, Te, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Pb) в исследуемых материалах методами ренгенофлуоресцентной спектрометрии (РФА), дуговой атомно-эмиссионной спектрометрии (ДАЭС) и масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (МС-ИСП). Предложены подходы к уменьшению и устранению основных спектральных и неспектральных помех в исследуемых методах. Разработан комплексный взаимодополняющий подход к аналитическому контролю гранатов состава Y3-хCeхFe5-yGayO12, что обеспечивает высокую точность и достоверность результатов, позволяет расширить номенклатуру целевых аналитов и границы определяемых содержаний.

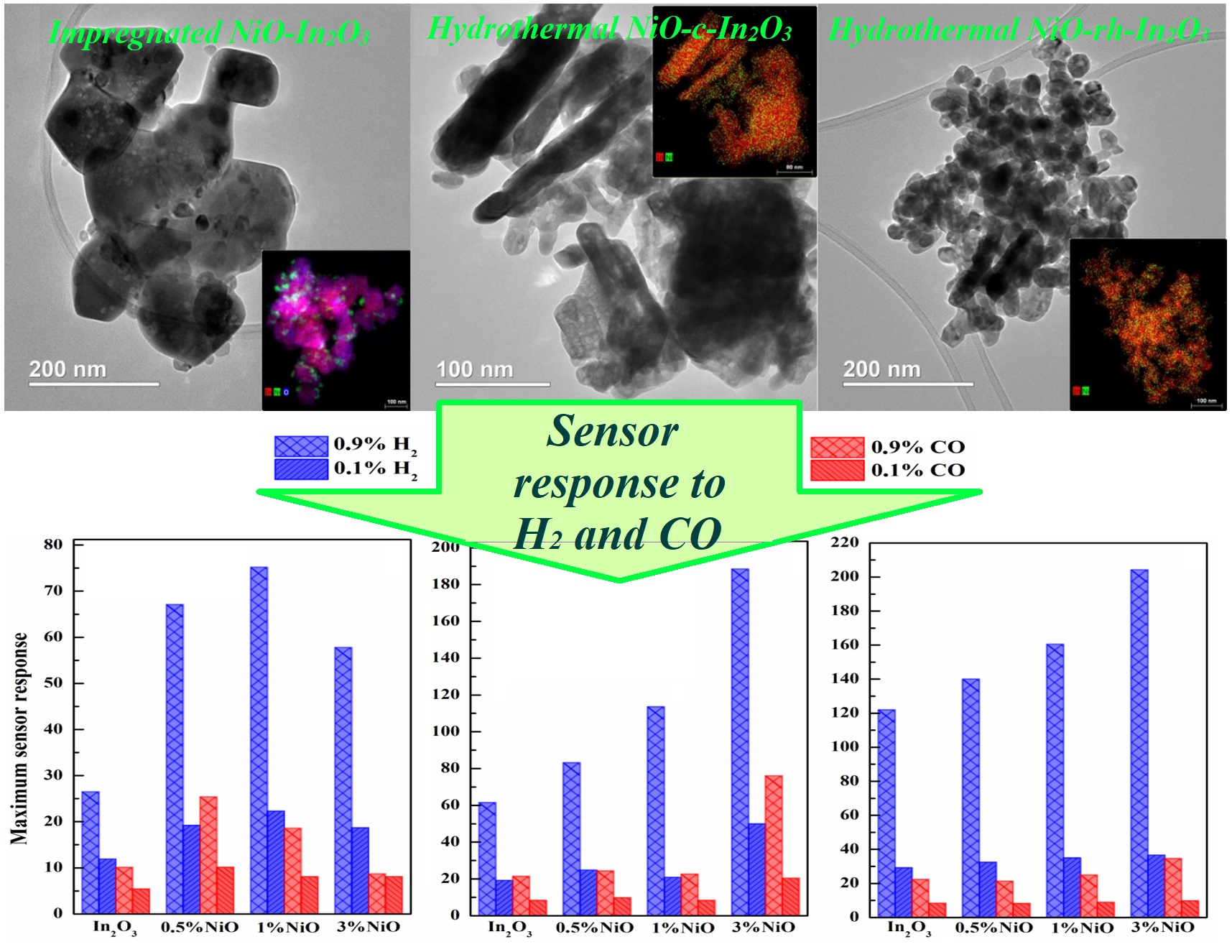

Исследованы и сопоставлены структурные, проводящие и сенсорные свойства композитов NiO-In2O3, синтезированных гидротермальным способом и методом импрегнирования. Рассмотренный смешанный оксид состоит из наночастиц с электронной (In2O3) и дырочной (NiO) проводимостью. Параметр решетки оксида индия уменьшается при введении NiO в композиты, синтезированные гидротермальным методом. Добавление 3% NiO в гидротермальный композит также увеличивает его удельную поверхность. Удельная поверхность и параметры решетки In2O3 в импрегнированных образцах практически не зависят от содержания NiO. Проводимость импрегнированных композитов на порядок ниже, чем у гидротермальных композитов. Увеличение содержания NiO приводит к значительному увеличению сенсорного отклика на H2 и CO. Кроме того, происходит снижение оптимальной температуры эксплуатации гидротермальных и импрегнированных образцов на 60 °С и 20 °С, соответственно.

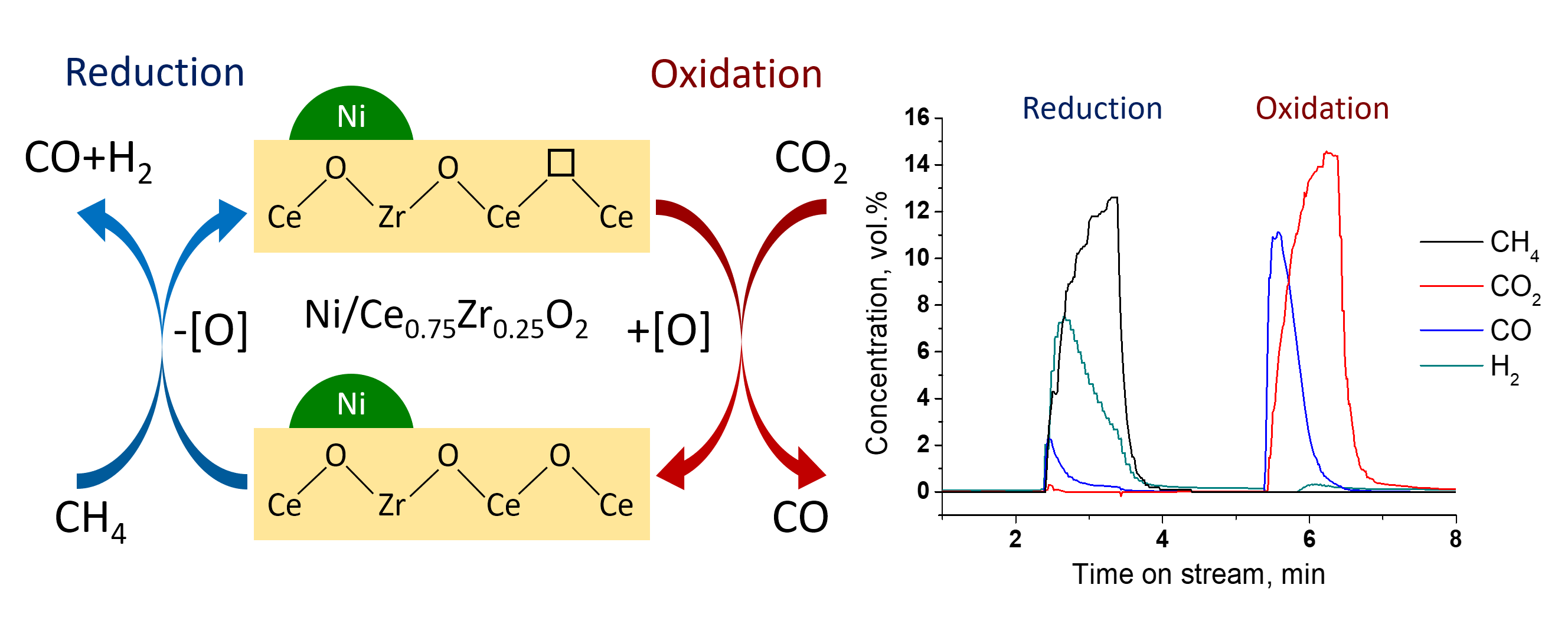

Модифицированные оксиды церия-циркония были приготовлены в сверхкритической среде в проточной установке. Никель наносили методом пропитки по влагоемкости. Все материалы были исследованы комплексом физико-химических методов (РФА, ПЭМ, H2-ТПВ). Катализаторы были испытаны в современном процессе – углекислотной конверсии метана в режиме химического циклирования. Были рассчитаны конверсии CH4 и CO2, соотношение H2/CO и продуктивности по H2 и CO. Полученные данные сравнивали с результатами углекислотной конверсии метана в стационарных условиях.

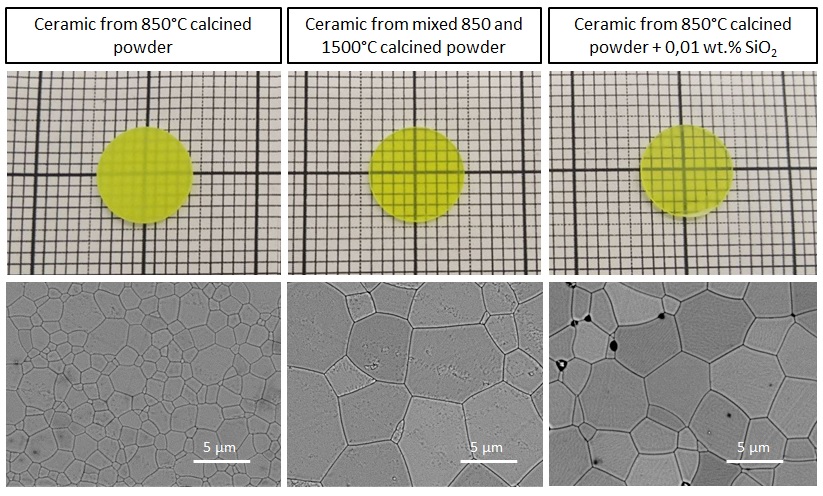

Получены однофазные поликристаллические образцы состава (Gd,Y)3Al2Ga3O12:Ce,Tb со структурным типом граната. Используя различные подходы к подготовке исходных порошков гидроксокарбонатных прекурсоров и методов формования, производили варьирование размера зерна керамики. Методом сканирующей электронной микроскопии были установлены особенности микроструктуры исходных порошков с разной температурой обработки и микроструктуры получаемой керамики. Показано, что увеличение размера зерна керамики и снижение остаточной пористости даёт заметный прирост оптической прозрачности в видимой области спектра, в которой излучают ионы Ce3+ и Tb3+ в процессе сцинтилляции. Рассмотрено влияние межзёренных границ керамики на особенности диффузии неравновесных носителей, электронов и дырок, а также экситонов, образующихся при поглощении ионизирующего излучения на выход сцинтилляций и энергетическое разрешение.

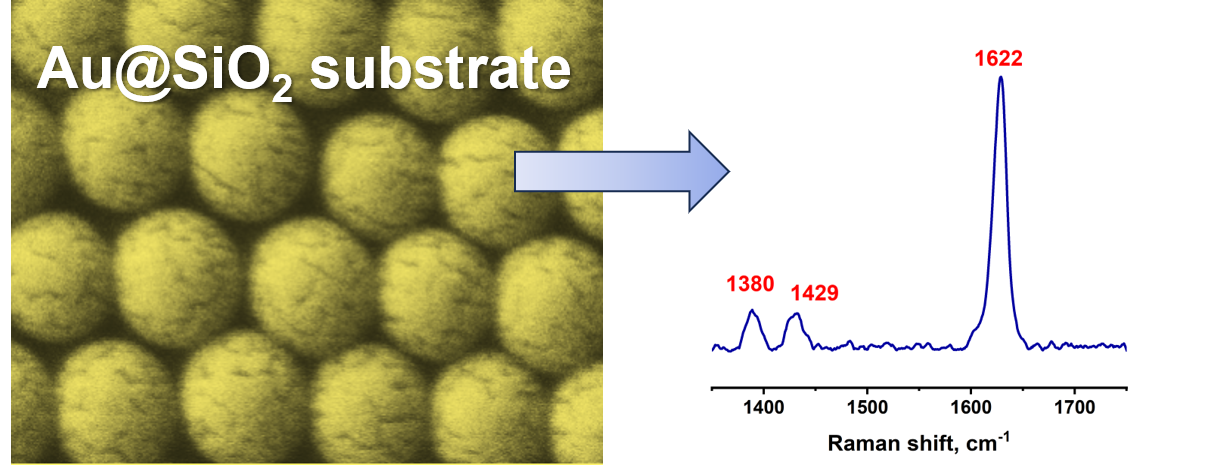

Подложки для гигантского комбинационного рассеяния (ГКР) были сформированы с помощью напыления золота на поверхность пленки синтетического опала, и их свойства были изучены при длине волны λ = 532 и 785 нм. Пленки синтетического инвертированного опала были сформированы методом самосборки сферических частиц на вертикально SiO2 ориентированных подложках. Было обнаружено, что при концентрации аналита метиленового синего порядка 10-5 M интенсивность ГКР при длине волны возбуждающего лазера 785 нм растет с увеличением количества нанесенного золота до определенной оптимальной толщины, превышающей 35 нм, в то время как при концентрации аналита 10-6 M такой зависимости не наблюдается. Предполагается, что это связано со сложной морфологией нанесеннего золотого покрытия, зависящей от количества вещества, и присутствия «горячих точек» различной силы. Для лучших образцов на длине волны λ = 785 нм коэффициент усиления ГКР составлял 7∙104 и предел обнаружения метиленового синего составлял 3∙10-7 M, что превышает результаты, опубликованные ранее для подобных подложек. Параметры ГКР для длины волны λ = 532 нм были менее яркими, несмотря на дополнительное усиление за счет попадания длины волны лазера в край фотонной стоп-зоны.

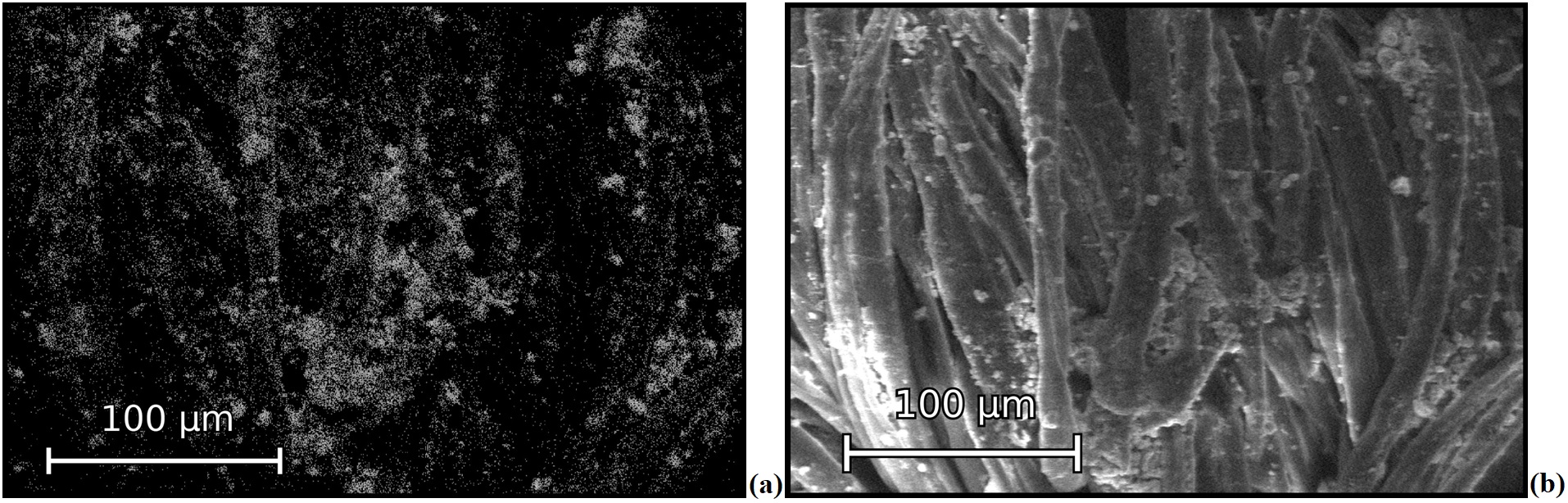

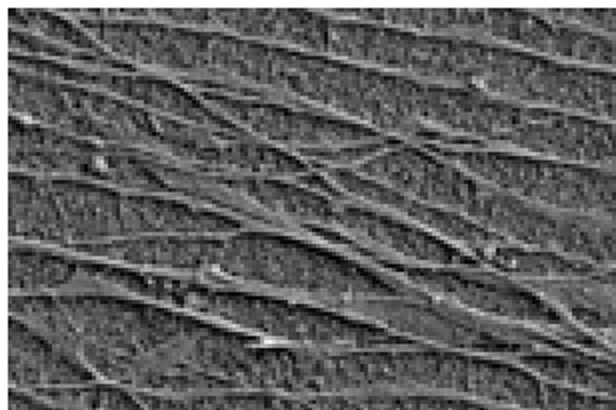

В статье представлены результаты испытаний антибактериального текстиля со стабильным и долговечным покрытием из оксида меди. С помощью диско-диффузионного метода, ICP-OES и специфических lux-биосенсоров было показано, что покрытие не выделяет ионы меди в окружающую среду. Лабораторные эксперименты, проведенные в соответствии с протоколом ISO 20743, показали высокую антибактериальную активность полученного покрытия, вплоть до полного подавления роста некоторых штаммов. Длительные полевые испытания проводились в тропическом климате, на климатической испытательной станции “Хоа Лак” (город Ханой, Вьетнам). Количество микроорганизмов на текстильных материалах оставалось в пределах 1-3% по сравнению с контрольным образцом в течение всего срока испытаний (12 месяцев).

Графен и оксид графена стали перспективными материалами в различных биомедицинских приложениях благодаря своим уникальным физико-химическим свойствам. В этом обзоре представлен всесторонний обзор их использования в доставке генов, тканевой инженерии, биосенсорах и антибактериальных и противомикробных агентах. В доставке генов материалы на основе графена предлагают эффективные платформы доставки с улучшенным клеточным поглощением и минимальной цитотоксичностью, что является многообещающим достижением в генной терапии. Кроме того, в тканевой инженерии графен и оксид графена демонстрируют превосходную биосовместимость, электропроводность и механические свойства, облегчая адгезию клеток, пролиферацию и дифференциацию для регенерации тканей. Более того, биосенсоры на основе графена демонстрируют высокую чувствительность, селективность и стабильность, что позволяет быстро и точно обнаруживать биомолекулы для диагностических и терапевтических целей. В этом обзоре освещаются последние достижения, проблемы и будущие перспективы графена и оксида графена в революционных биомедицинских технологиях, прокладывая путь для инновационных решений в здравоохранении.

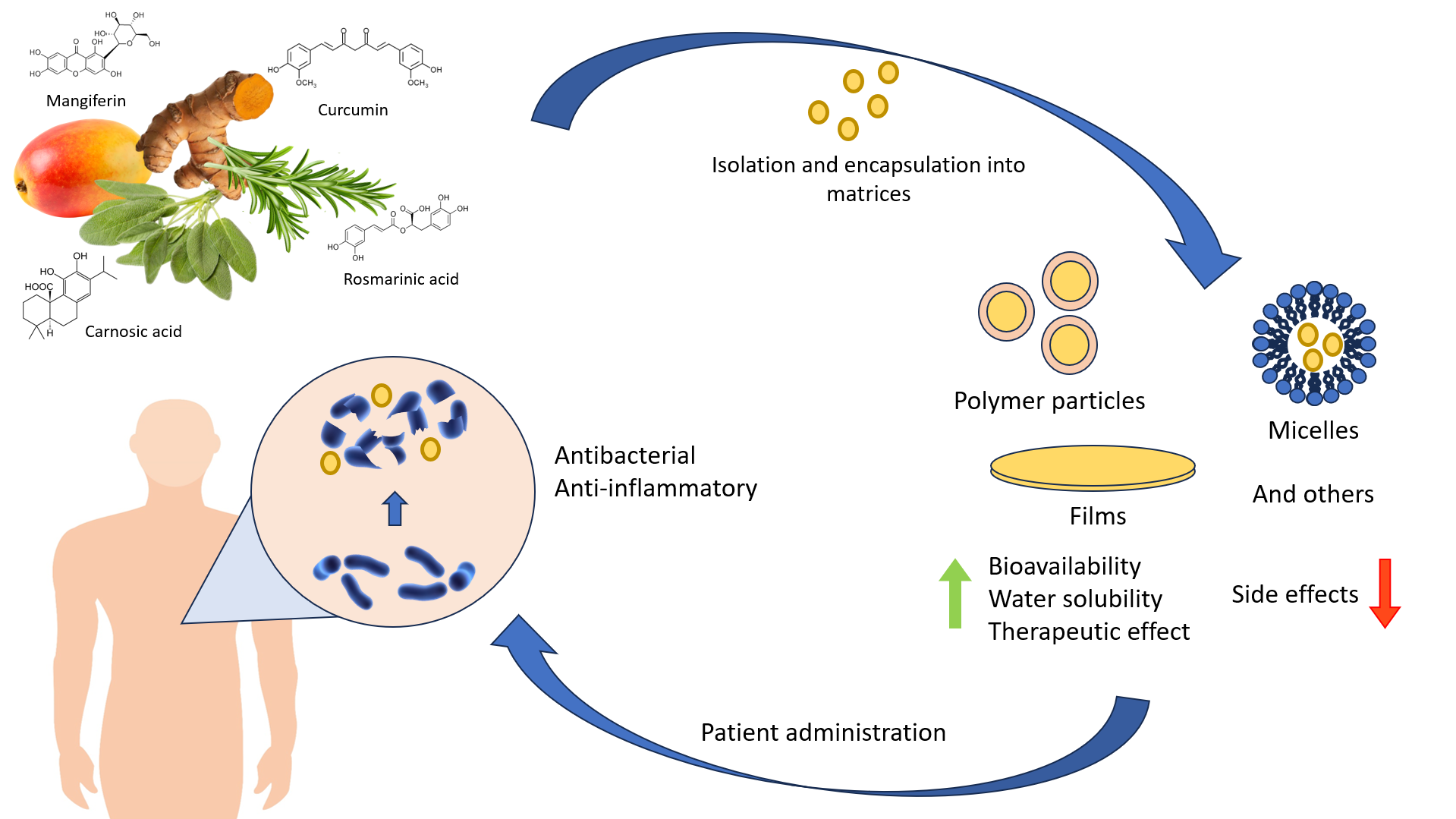

Бактериальные инфекции, вызванные патогенами с множественной лекарственной устойчивостью, представляют серьезную опасность как для людей, так и для сельскохозяйственных животных. По этой причине природные биологически активные вещества (БАВ), в частности полифенолы, обладающие широким спектром биологической активности, могут стать перспективными молекулами для эффективной антибактериальной терапии. Несмотря на потенциально высокую антибактериальную активность и другие полезные биологические эффекты, использование таких БАВ затруднено из-за их низкой растворимости в воде. Для преодоления этой проблемы используются различные подходы, например, «загрузка» (инкапсулирование) БАВ в наноразмерные системы доставки (наночастицы, нанокапсулы, мицеллы и т.д.). Такие подходы позволяют не только повысить эффективность природных БАВ, но и обеспечить их адресное (локальное) действие, что важно при лечении бактериальных заболеваний, а в некоторых случаях приводят к синергическому действию. В данном обзоре описаны антибактериальные свойства наиболее перспективных полифенолов и ключевые подходы к их доставке на наноразмерном уровне, а также методы их разработки.

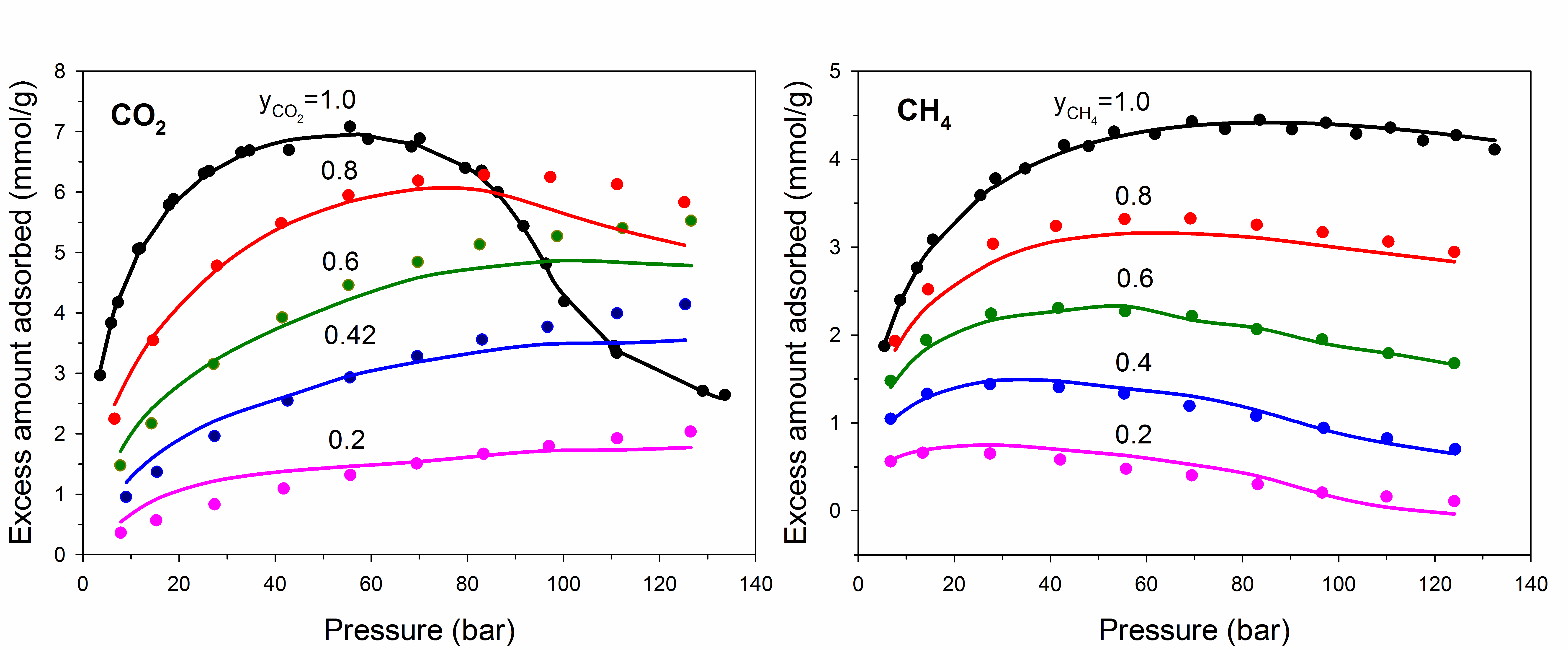

В этой работе мы разработали феноменологический подход для описания равновесной адсорбции неидеальных газовых смесей в нанопористых адсорбентах в широком диапазоне давлений. Ключевым моментом разработанного подхода является наблюдение, что свободная энергия Гиббса газовой смеси близка к своему идеальному значению. Эта особенность, являющаяся более общей, чем эмпирический закон Рауля в теории идеального адсорбционного раствора (IAST), была объединена с распределением элементов адсорбционного объема (EAV) пористого материала по потенциалам в духе теории Поляни. Мы применили этот подход к адсорбции индивидуальных и бинарных газовых смесей CO2, CH4 и N2 на активированном угле в широком диапазоне давлений до 13 МПа. Этот подход обеспечивает высокую точность прогнозирования адсорбции газовых смесей на основе индивидуальных изотерм адсорбции и подчиняется уравнению Гиббса-Дюгема, что подтверждает его термодинамическую непротиворечивость.

ISSN 2305-7971 (Online)